安信策略陈果:2020年A股基本面的核心因素是什么?

仔细分析会发现,在上世纪60年代美国“去工业化”期间制造业实现了转型升级过程。“去工业化”的过程是美国在上世纪50年代末60年代初开始出现“去工业化”现象——即制造业在国民经济中的地位相对衰落,主要体现为制造业产值和就业人数的占比持续性下降。这种现象在次贷危机前,即2007年,演绎到极致。 次贷危机后,在奥巴马与特朗普一系列地“再工业化”政策下,制造业占GDP比重开始企稳。而在此过程中,制造业实现了向高科技、高附加值、高生产效率的转型升级之路。

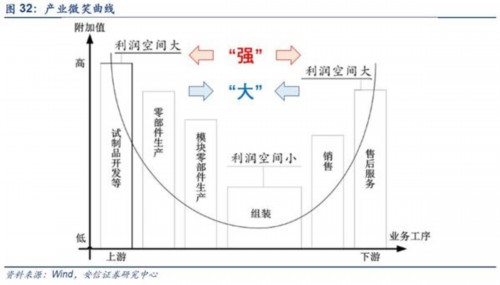

第一、在去工业化的整个过程中,美国开始逐渐掌握附加值最高的“微笑曲线”两端——研发和售后服务。从结果来看:2007年美国高端和中高端制造业的增加值占制造业增加值总额的43.0%,低端和中低端占57.0%;此外,世界500强企业中美国企业长期占据主力地位,2002年世界500强企业中美国企业占比39.6%,2008年金融危机后美国企业占比30.6%,与1996年持平。

第二、在去工业化的整个过程中,美国产业结构向高科技信息领域转移:在经历1960s 制造业的全面扩张后,美国进入了工业化的平稳期,产业结构开始从制造业向服务业转移,统计上表现为制造业增加值占比出现下滑。第一次石油危机后,美国经济增速放缓,但电子制造业已开始繁荣:集成电路芯片的大规模使用、Windows系统面世、个人电脑的普及等。作为第三次技术革命的发源地,美国经济增长的新引擎变成了信息技术产业,信息技术革命在使得产业自身快速发展的同时也对整个制造业产生了溢出效应,提高了制造业的运行效率。

第三、在去工业化的整个过程中,美国制造业部门的劳动生产率增长较快。1990-2008年,美国制造业就业人数从2134万人(占比18%)降至1590万人(占比11%),制造业产生的GDP从14262亿美元增至15743亿美元,增长10.4%,由此可见,制造业部门的劳动生产率提高了。事实上,1990-2008年,美国企业部门平均劳动生产率增幅2.3%,非农部门增长2.2%,制造业部门则增长3.7%。

那么,制造业转型升级是否意味着“去工业化”呢?两者存在怎样的内在关系呢? 在美国的案例中,我们看到在美国“去工业”期间,存在着大量企业破产重组,尤其中小企业在转型升级中被吞并甚至破产的现象。 不得否认的是转型升级过程中一方面是市场自然出清的作用,同时也存在美国政策上的倾斜(主动降低一、二产业,积极发展第三产业)对“去工业化”的推进作用。 因此,我们认为在制造业转型升级过程中,彻底摒弃中小企业的做法会形成明显的“去工业化”。

20世纪60年代初,美国国内资本开始外迁,劳动密集型制造业开始衰退,第三次并购浪潮发生,产生了众多混业经营的大公司。

80年代,伴随产业结构的调整(传统钢铁、汽车行业衰落,新兴行业增长),第四次兼并浪潮到来,1980s美国破产企业数量持续上升,3个月破产企业的数量突破80000家。

如果参考美国制造业转型升级的做法,那么所谓“只要确保规模较大的制造业能够扩大再生产,广大中小企业的”缩表“只是制造业转型升级过程中必然的代价。 ”的论点貌似可能成立。但是,我们仔细研究后,认为这种观点并不能完全站得住脚。 主要来自于以下三个方面:

首先,行业龙头在前期受益于制造业转型升级中带来的行业集中度提升,但之后的盈利增长未必具有可持续性。在美国去工业化过程中,自然出清存活下来行业内巨头其增长不具有足够的持续性。相关的研究表明《财富》100强企业在1955-2006期间的营收与收益情况在企业并购重组后并不匹配。具体而言:

第一阶段(1955-1985):同步增长阶段。营收与收益增速基本一致;

第二阶段(1985-2000):企业重组阶段。收益增速逐渐超出营收增速;

第三阶段(2000-2006):收益增速脱钩阶段。收益增速持续高于营收增速10pct。

不难看出,企业在重组后收益增速持续高于营收增速这一点是十分引人担忧的。换句话说:相对于此前企业的收入增速主要依赖于产品的竞争力;而往后将更加依靠于企业管理层的经验与技巧。综合来看,企业的营收增速更能体现企业的竞争力,当企业增长开始过多的依赖利润率的上升,我们有理由去担心它的可持续性。

细细品味文人创作小屋

细细品味文人创作小屋